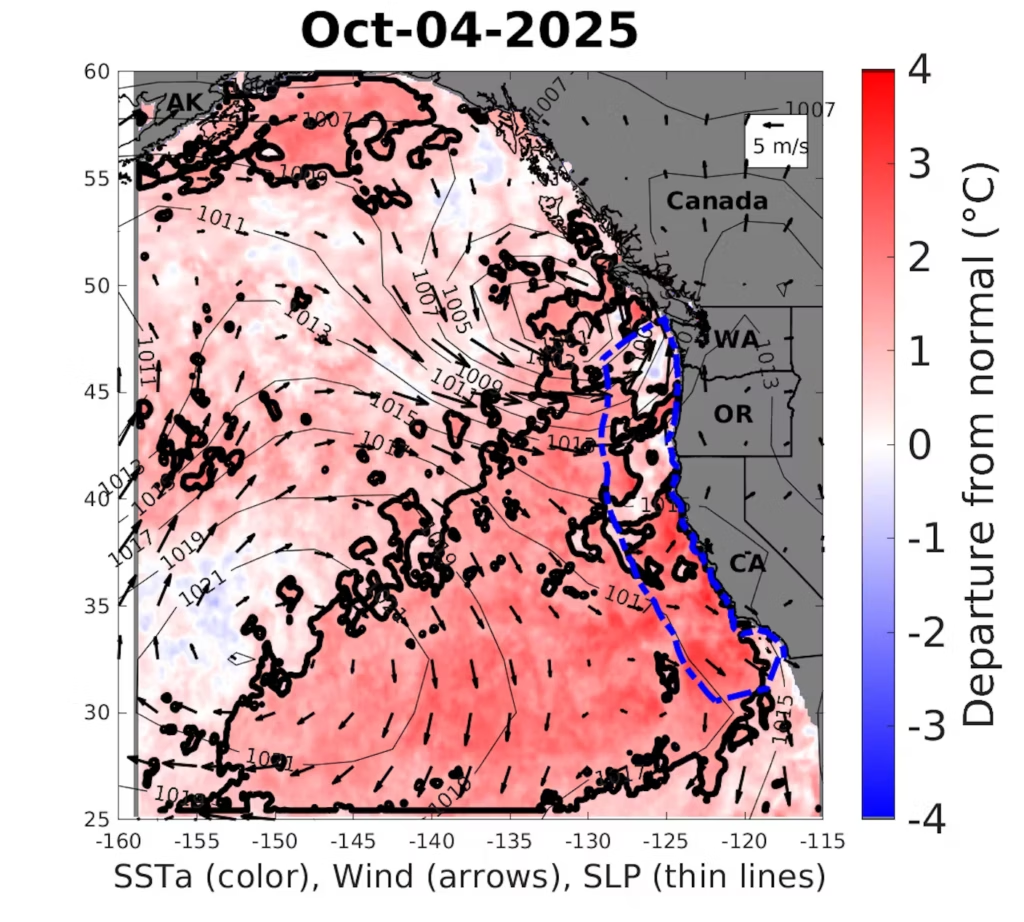

Titelbild: Am 4. Oktober 2025 erreichte ein ungewöhnlich warmer Wasserfleck (markiert durch dicke schwarze Linien) die Küsten Alaskas, British Columbias und Kaliforniens, blieb aber vor den meisten Teilen Oregons und Washingtons vor der Küste. Die ausschließliche Wirtschaftszone der USA ist durch die blaue gestrichelte Linie markiert.

Die als „The Blob“ bekannte Unterwasser-Hitzewelle stört nicht nur das Nahrungsnetz und die Fischgründe im Meer, sondern kann auch das Wetter an Land Tausende von Kilometern entfernt verändern.

Vor der Westküste Amerikas, dort, wo normalerweise kühle Auftriebsströmungen den Ozean nähren, hat sich ein gigantisches Wärmereservoir gebildet. Wissenschaftler nennen es eine „marine heatwave“ – doch was derzeit im Zentralpazifik passiert, übersteigt bekannte Dimensionen.

Satellitendaten zeigen Wassertemperaturen, die bis zu 5 Grad über dem langjährigen Mittel liegen. In der Atmosphäre wirken diese warmen Wassermassen wie eine Turbine:

Sie geben enorme Mengen Energie ab, beeinflussen den Luftdruck und treiben großräumige Strömungen an. Genau diese Prozesse können tausende Kilometer entfernt das Wetter in Europa verändern.

Meteorologen sehen Parallelen zu den Jahren 2015 und 1997 – den stärksten El Niño-Ereignissen der jüngeren Klimageschichte. Doch diesmal läuft es anders: Während im Osten des Pazifiks ein klassischer El Niño allmählich abklingt, hält sich im Westen eine „zweite Hitzeinsel“.

Forscher sprechen von einem Warmwasser-Dipol – eine seltene Kombination, die sowohl die tropischen Regenbänder als auch den Jetstream über dem Nordatlantik beeinflussen könnte.

Wie die Wärmeblase unser Wetter beeinflusst

Wenn sich der Jetstream verschiebt, bekommt Europa das zu spüren. Ein stärker mäandrierender Jet kann milde, feuchte Luftmassen vom Atlantik nach Norden lenken – oder arktische Kaltluft nach Süden drücken.

Genau dieses Wechselspiel könnte laut aktuellen Simulationen den kommenden Winter extrem wechselhaft und sturmreich machen. Besonders betroffen: die Westhälfte Europas, wo sich Tiefdrucksysteme wie auf einer Autobahn aneinanderreihen könnten.

Die NOAA-Modelle zeigen zudem eine Verstärkung der subtropischen Feuchtluftzufuhr – ein Hinweis auf potenziell außergewöhnlich nasse Phasen im Dezember und Januar. Gleichzeitig drohen in Phasen blockierter Wetterlagen kurze, aber heftige Kaltlufteinbrüche. Ein Chaos-Mix, der an die „Monsterwinter“ 2013 und 2018 erinnert.

Wetter-Prognose: Was jetzt auf uns zukommt

Noch ist unklar, wie stark die Fernwirkung bis nach Mitteleuropa reicht. Doch eines gilt als sicher: Die ungewöhnlich warmen Ozeane erhöhen die Wahrscheinlichkeit für extreme Wetterereignisse, weil sie mehr Wasserdampf in die Atmosphäre pumpen – den Treibstoff für Stürme.

Forscher sprechen vom „neuen Normalzustand“: wärmere Meere, dynamischere Strömungen, volatilere Jahreszeiten.

Für die Meteorologie ist das eine Herausforderung, für die Gesellschaft eine Mahnung. Denn was als ferne Meeresanomalie beginnt, kann binnen Wochen unser Wetter auf den Kopf stellen.

Und die Frage, ob wir einen „Jahrhundertwinter“ oder einen „Regenherbst XXL“ erleben, könnte am Ende von einem unsichtbaren Wärmepool abhängen – tief im Pazifik, tausende Kilometer entfernt. Über Deutschland liegt derweil eine Wetter-Blockade.

Schreibe einen Kommentar